Serendipity

di Paola Del Grosso

La ricerca in medicina è governata dalla programmazione e dalla metodologia, ma talvolta accade di giungere ad un obiettivo che non si stava cercando. Diversamente dallo scienziato, che ottiene la conferma sperimentale di un evento mai prima osservato, sarebbe riduttivo parlare di puro caso, perché tutto ciò che è nuovo passerebbe inosservato, se la mente che osserva non fosse pronta e curiosa.

Il termine ‘serendipità’ non è dunque sinonimo di ‘caso’, bensì esprime la capacità di scoprire qualcosa cercando altro. «La fortuna favorisce le menti preparate» affermava Louis Pasteur, che fu tra i primi a riconoscere l’importanza nella ricerca scientifica della sagacia unita allo spirito di osservazione ed alla casualità. Il neologismo ‘serendipity’ fu coniato dallo scrittore Horace Walpole nel XVIII secolo, traendolo dalla leggenda persiana de I tre principi di Serendip in cui i tre protagonisti, nobili abitanti dell’omonima isola (nome arcaico dell’attuale Sri Lanka) durante i loro viaggi, facevano accidentali scoperte o risolvevano situazioni attraverso incredibili coincidenze. Oltre ad individuare una sensazione, la serendipità indica anche quando importanti scoperte scientifiche avvengono in modo fortunoso. Così come per Socrate – per il quale una vita senza ricerca non è degna d’essere vissuta – la serendipità rappresenta il sentimento di chi vive la propria vita con cuore puro e mente aperta cogliendo le possibilità infinite che gli sono offerte e trasformando le casualità in opportunità.

Portando all’estremo il concetto di serendipità / casualità delle scoperte scientifiche, in contrapposizione al metodo dell’indagine sistematica, si può arguire che in ogni scoperta deve essere insito qualche elemento di casualità: il Viagra, la Penicillina, la Dinamite, sono alcuni esempi di come una scoperta possa essere ottenuta mediante intuizione o serendipità. Una di queste scoperte accadde durante gli spettacoli itineranti negli Stati Uniti dei primi dell’800, in cui gli spettatori venivano invitati a sperimentare gli effetti di un gas esilarante, il protossido d’azoto, che rendeva le persone ciarliere e ridanciane. Proprio lì, un dentista, Horace Wells, notando come una persona ferita alla gamba non provava dolore, ne intuì le proprietà anestesiologiche. Scoperto nel 1772 da un chimico inglese, il protossido aveva mostrato sin dall’inizio di non essere tossico e per questo si prestava ad intrattenere e sorprendere gli spettatori nelle piazze e nei salotti. Così, per valutare il suo reale potere anestetico, dopo aver inalato una boccata di gas, si fece estrarre un molare malato da un suo collega, provando su sé stesso l’incredibile assenza di dolore. Ma quando, nel 1845, volle dimostrare la sua portentosa innovazione al General Hospital di Boston, fallì la dimostrazione per l’inesperienza nel dosare il quantitativo erogato ad un corpulento volontario che iniziò ad urlare durante l’estrazione dentaria. Dopo tale delusione, Wells cadde in depressione e si suicidò. Fu il suo allievo, William Morton, a riscattarlo, non solo dimostrando la reale efficacia del protossido d’azoto, ma ancor più quando, nel 1846, eseguì la prima anestesia in pubblico utilizzando l’etere solforico, che era stato scoperto nel 1500, per poi essere dimenticato e riproposto come anestetico solo nel 1842, dal chimico Charles Jackson. Ancora un esempio di serendipità! Quando lo studente Morton, dinanzi allo scetticismo del chirurgo e della platea, fece inalare etere al paziente, inaugurò la nuova era della Anestesiologia, ma anche il conflitto tra chi ne rivendicò la paternità. Sino ad allora il paziente attendeva con angoscia l’apparizione del medico e dei suoi strumenti e gli unici analgesici disponibili erano: alcool, derivati dell’oppio, spongia somnifera, un colpo in testa o uno pseudo-strangolamento per indurre uno stato di semi incoscienza, ma soprattutto l’immobilizzazione ed il contenimento con la forza. Nel 1847, l’ostetrico scozzese James Simpson iniziò ad utilizzare, per le partorienti, un liquido dall’odore dolciastro, non infiammabile e trasparente, il cloroformio, ben presto abbondonato per i gravi effetti collaterali su cuore e fegato.

Bisognerà attendere il 1931 per il radicale passo avanti dell’anestesia, con la comparsa del tiopentale, barbiturico somministrabile per via endovenosa, e successivamente il 1942 per l’utilizzo miorilassante del curaro, preparato dagli Indios del Sud America, come veleno per le frecce. La preparazione del curaro fu a lungo circondata da mistero e conosciuta soltanto dagli stregoni tribali. Ma la serendipità di questa scoperta risale al 1780, quando alla corte del Granduca di Toscana un fisico, Felice Fontana, rilevò che il veleno non era tossico se somministrato per bocca, ma intuì che ciò che rendeva immobile l’animale era la paralisi delle terminazioni nervose motrici: «…Taluno potrà forse opporre che il veleno americano non opera che sopra gli ultimi estremi dei nervi e per tal ragione si rende innocente quando si applica ai tronchi dei nervi…»

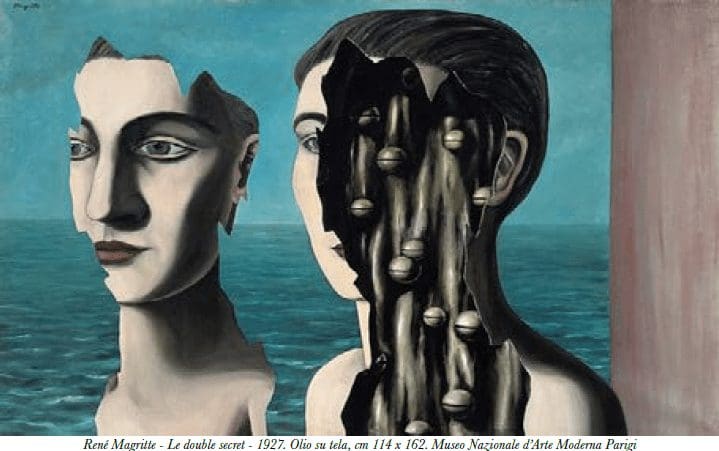

Non troverai mai la verità se non sei disposto ad accettare

anche ciò che non ti aspetti.

Eraclito