Amaro, dolce caffè

di Mara Piccoli

Il termine ‘caffè’ sembra derivare il suo nome o dall’arabo QAHWA, bevanda eccitante, oppure da KAFFA, regione dell’Etiopia dove cresce spontaneamente. Utilizzato come farmaco già nell’anno 1000 da Avicenna, si diffuse poi nello Yemen e nella penisola araba fino ad arrivare in Turchia, dove nella prima metà del Cinquecento vennero alla luce le prime case del caffè (Kahwe Khaneh), dove il ‘vino dell’Islam’ rappresentava un ottimo sostituto agli alcoolici vietati dalla religione islamica. Curiosa una legge turca che prevedeva la possibilità di una donna di chiedere il divorzio se il marito non procurava abbastanza caffè.

Quando arrivò in Europa, data la provenienza dal mondo musulmano e le proprietà stimolanti, venne considerato un’invenzione del diavolo, ma – narra la leggenda – Papa Clemente VIII, nel 1600, dopo averlo assaggiato, fu pronto ad affermare: «questa bevanda di Satana è così deliziosa che sarebbe un peccato che ne facciano uso esclusivamente gli infedeli. Imbroglieremo Satana battezzandola». (C. Roden, Coffee: A Connoisseur ’s Companion, 1981). Johann Sebastian Bach, profondo cultore ed appassionato della bevanda, gli dedicò anche una KaffeeKantate nel 1732. Il caffè giunse in Italia attraverso i commerci di Venezia ed anche grazie all’aiuto di un medico, Prospero Alpini, che scoprì il caffè in Egitto al seguito dell’allora Console di Venezia. Il primo caffè in Italia nasce a Venezia nel 1720, il caffè Florian. La prima macchina caffettiera classica fu realizzata in Francia nel 1822 da Monsieur Louis Bernard Rabaud (la cafetière lessiveuse), ma fu perfezionata e commercializzata da Alfonso Bialetti nel 1933, che la diffuse poi nel mondo. Anche la caffettiera ‘napoletana’ è ideata nel 1819 da uno stagnino di nome Morize, nella sua bottega al numero 10 di rue Boucher a Parigi. L’ingegnere milanese Luigi Bezzera invece perfezionò e brevettò il 19 novembre 1901 la prima monumentale macchina per l’espresso da bar. Attualmente il maggior consumo di caffè si ha nelle nazioni del Nord Europa (12 Kg pro capite all’anno in Finlandia) ed il minor consumatore è il Portorico, con 400 mg pro capite all’anno.

La pianta del caffè appartiene alla famiglia delle Rubiacee, genere Coffea. La specie Coffea Arabica nelle sue molte varietà fornisce il 75% del caffè consumato nel mondo, mentre il restante 25% è fornito dalla specie Canephora, specie Robusta. L’Arabica ha una produzione elevata, ma un contenuto di caffeina di 1-1,5%, mentre la Robusta con una produzione inferiore, ha un livello di caffeina pari al 2-3%. Esiste anche una variante naturale decaffeinata, la Coffea Charrieriana, originaria del Camerum. Il resto del caffè viene decaffeinato attraverso procedimenti chimici, ma è impossibile azzerare completamente il contenuto di caffeina. Quindi il contenuto di caffeina dipende dalla miscela, ma anche dalla preparazione.

Una tazzina di espresso da bar (35 ml) fornisce 50 mg di caffeina, mentre una tazzina di caffè della moka (50 ml) ne fornisce circa 120 mg. I metodi per bollitura vengono invece sconsigliati in quanto vi è l’estrazione di diterpeni negativi per il profilo lipemico.

|

Bevanda |

Quantità |

Contenuto caffeina in mg |

|

Caffè |

Moka 50 ml |

80 |

|

Espresso 30 ml |

60 |

|

|

Decaffeinato 125 ml |

3 |

|

|

Americano 125 ml |

85 |

|

|

The |

150 ml |

32 |

|

Bevanda tipo cola |

330 ml |

39 |

|

Cioccolata |

150 ml |

4 |

Fonte: coffeeandhealth.org

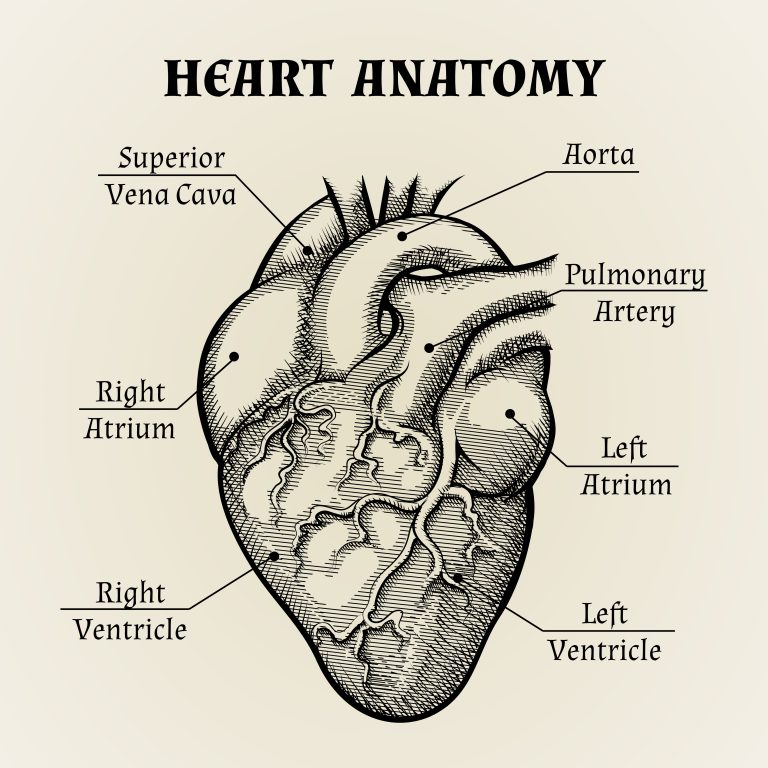

La caffeina antagonizza gli effetti dell’adenosina (vasodilatante e broncostrittore), contrasta gli effetti del decadimento cognitivo, agendo sul circuito ipotalamo-ipofisi, e migliora l’efficienza muscolare. I polifenoli del caffè invece hanno un effetto antinfiammatorio, essenziale nella prevenzione cardiovascolare ma anche in ambito oncologico (riduzione del rischio del carcinoma epatico, del colon-retto e dell’endometrio) e neuro-degenerativo (demenze, con evidenza di maggior protezione bevendo 1-2 tazzine al giorno). A livello cardiovascolare, l’assunzione di caffè (3-5 tazzine al giorno) è associata ad un ridotto rischio di mortalità cardiovascolare, a patto che non venga associato al fumo di sigaretta! Gli effetti benefici sembrano non legati solo alla presenza di caffeina ma anche dell’acido caffeico e clorogenico. Recenti studi (Chrysant, 2017) hanno mostrato la neutralità del consumo di caffè sulle variazioni della pressione arteriosa negli ipertesi; le alterazioni si sono evidenziate solo in consumatori non abituali e con l’assunzione occasionale contemporanea di 4-5 tazzine di caffè. Altri rigorosi studi (Ding, 2014) hanno documentato l’assenza di effetti negativi sulla comparsa di aritmie in pazienti in trattamento per aritmie e/o con scompenso cardiaco.

Pertanto, drastiche limitazioni o esclusioni dal consumo di caffè non hanno ragione d’essere neanche nei pazienti diabetici o con patologie cardiovascolari. Il borbottare della moka ed il profumo del caffè che si diffonde nell’aria…il caffè può restare una preziosa e piacevole pausa quotidiana.

A riempire una stanza basta una caffettiera sul fuoco.

Erri De Luca