Morale Autonoma o Eteronoma? Quale la giusta via?

Back to school

di Giovanni Beccarini Crescenzi

Affrontare un discorso sulla giusta morale lo si può fare solo se proviamo ad argomentarne in termini kantiani, cercando cioè di svincolarla dai contenuti dottrinali riguardo o meno la liceità che, in caso di dubbio, permetta a noi di operare una scelta giustificabile ‘moralmente’.

Certamente l’argomento nella sua complessità non può essere soddisfatto in poche righe di analisi, ad ogni modo possiamo comunque porci il problema per poi rifletterci in modo autonomo. Kant (1724-1804), nell’opera della Critica della Ragion Pratica, affronta ciò che nell’esistenza dell’uomo sembra essere il quotidiano senso del proprio agire, a favore ed insieme agli altri, figurandolo come condotta principale del suo ‘essere nel mondo’.

Egli si pone attraverso ‘L’Imperativo Categorico’ la possibilità della sussistenza di una legge morale assolutamente incondizionata, come un comando inesorabile, ed ‘a Priori’, ovvero già naturalmente presente in noi e capace di prescindere da ogni inclinazione personale.

Una legge che, dice Kant, avrebbe la caratteristica di affermarsi solo se gli uomini ne testimoniassero costantemente l’universalità, cioè il trait d’union, valido per tutti, tra lei e loro.

Ora il tema kantiano vorrebbe che tale ‘legge morale’ mostrasse la sua forza nell’uomo, solo nel caso in cui egli fosse in grado di applicarla prescindendo da ogni inclinazione personale.

Cioè, noi dovremmo essere sempre in grado di operare per gli altri e per il mondo, in modo ‘autonomo’, liberi da qualsiasi forma di finalismo legato ad un giustificazionismo del nostro ‘agire per’.

Secondo Kant, la nostra azione è una massima umana fatta di natura razionale e sensibile insieme! Solo attraverso la consapevolezza della libertà ci accorgiamo di poter aderire o meno alle massime della legge morale riconoscendo in esse il desiderio insopprimibile della virtù e della felicità fatta, quest’ultima, di un complesso di gioie derivanti dal successo concreto di un buon risultato.

Ora, l’affermazione kantiana della forza della scelta morale autonoma trova il suo riscontro nella condanna da parte del filosofo di ciò che a lei sembra contrapporsi e cioè la scelta eteronoma, ossia quella scelta che sembra darsi leggi morali individuali, tutte diverse fra loro perché preda delle più svariate giustificazioni umane come: il piacere, l’utile, l’istinto e lo stesso comando di Dio.

Questa scelta morale è condannata da Kant perché non presenterebbe più le caratteristiche dell’universalità visto che perderebbe le caratteristiche dell’espressione della volontà comune.

In conclusione, si potrebbe dire che la visione della legge morale kantiana ci pone, oggi, di fronte a difficoltà immense legate alle condotte, troppo spesso forzatamente indotte, di un nostro relazionarci alla scelta morale secondo l’ottica della salvaguardia, prima di tutto, del nostro progetto di vita che è garanzia dell’integrità della nostra identità la quale deve relazionarsi con le molteplici altre identità umane.

Tutto ciò assume il carattere della individualità e del nostro inevitabile cadere nella scelta eteronoma che, però, allo stesso tempo, è espressione dell’essere in relazione in ogni caso con gli altri di cui non possiamo fare a meno, in quanto noi siamo esseri sociali e, pertanto, destinati ad amarli attraverso una inevitabile scelta morale autonoma necessaria per essere riamati.

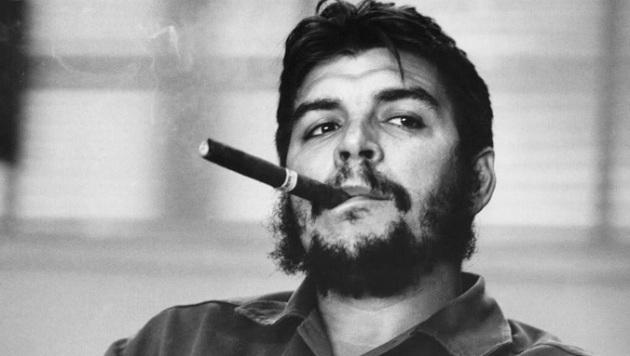

Agisci in modo da trattare l’Umanità in te e negli altri

sempre come fine e mai come mezzo.

Immanuel Kant

(seconda formula dell’Imperativo Categorico)