Altare di Issenheim

Commenti in cornice

di Efram L. Burk

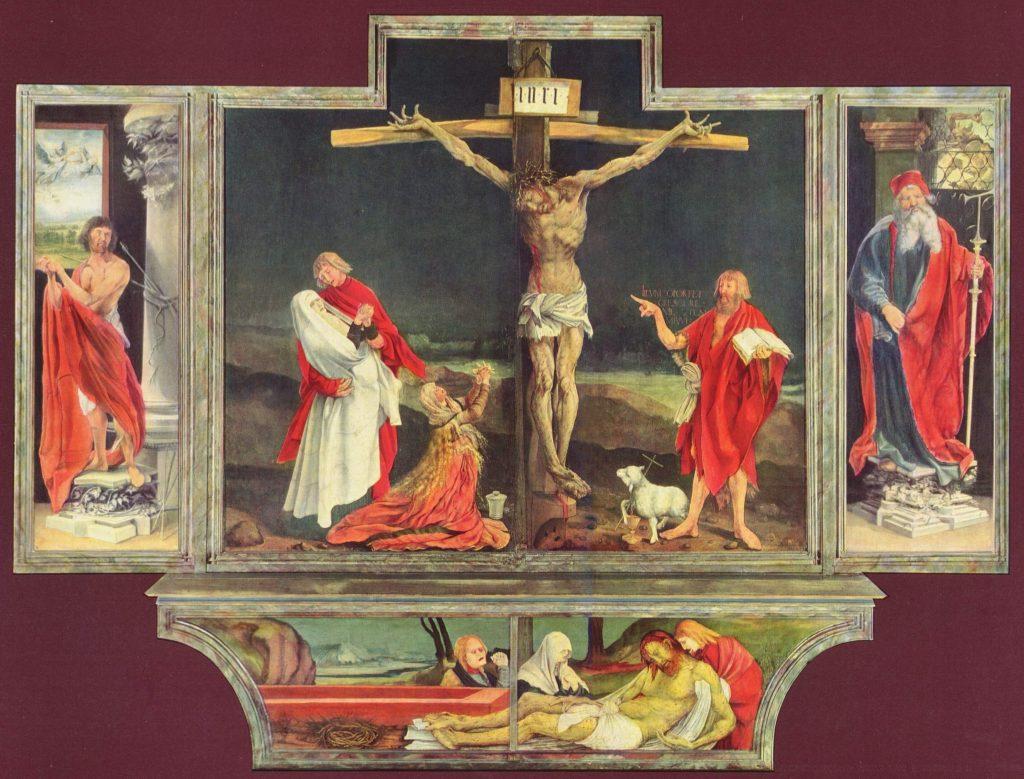

Matthias Grünewald – olio su pannello, 1512-16

Pannello centrale: 2,69 x 3,41 m

Ali: 2,69 x 1,42 m ciascuno

Predella: 0,76 x 3,4 m

Colmar, Museo Unterlinden

Per la sua complessità pittorica, la pala d’altare di Iseneheim è stata definita come la Cappella Sistina dell’Europa del Nord. In questa cittadina dell’Alto Reno francese, Matthias Grünewald (1475–1528) ricevette, nel 1512, la commissione per produrre una macchina d’altare, da poter utilizzare per diverse funzioni religiose e dunque per poter offrire immagini diverse.

Fu progettata e realizzata con alcune ante fisse ed altre rimovibili, e pertanto l’opera deve essere considerata nelle sue diverse forme, sia nel formato chiuso, sia in quello aperto.

L’altare, destinato alla preghiera dei monaci antoniti e dei tanti malati portatori del fuoco di Sant’Antonio o della peste, si compone di 11 pannelli, di cui quattro grandi ante dipinte sul recto e sul verso, due ante fisse, e una predella composta da due riquadri mobili con un’unica raffigurazione che si estende dall’una all’altra.

Ha dunque tre facce: nella prima ad altare chiuso trova posto la raffigurazione della Crocifissione fiancheggiata sugli sportelli laterali fissi da San Sebastiano e da Sant’Antonio.

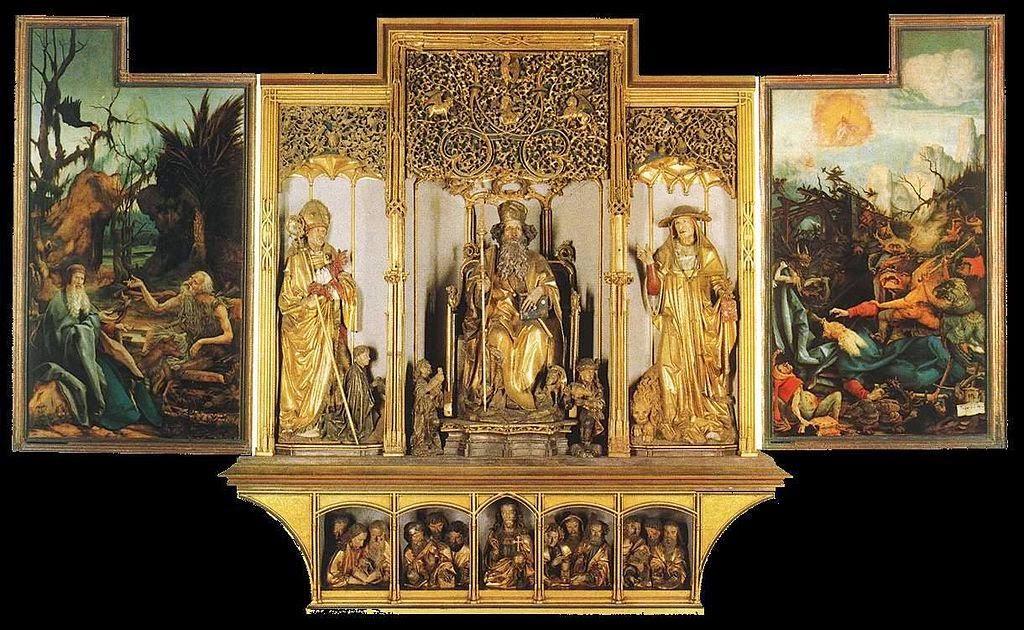

Nella predella è raffigurato il Compianto sul Cristo morto. La seconda faccia – altare aperto con la prima anta – presenta da sinistra verso destra l’Annunciazione, l’allegoria della Natività e la Resurrezione. Nella terza faccia – altare aperto con le seconde ante – troviamo ai due lati i santi eremiti Antonio e Paolo e le Tentazioni di Sant’Antonio.

Al centro, ripartito in tre, le sculture in legno realizzate da Hagenauer. La pala d’altare era usualmente chiusa, fornendo agli spettatori una scena oscurata e terrificante della Crocifissione, con il corpo torturato di Cristo morto, trafitto dalla corona di spine.

In un contesto socio religioso afflitto dalle continue tensioni, nel periodo pre Riforma, l’artista Matthias Grünewald si muove fuori da ogni schema previsto dalla sua epoca e fuori da ogni tipo di influsso, destrutturando le pose stereotipiche dell’arte religiosa del suo tempo, utilizzando un approccio straordinariamente moderno di posizionare i personaggi in un paesaggio che costituisce la scena più esterna nel grande dramma della Crocifissione.

La pala d’altare chiusa mostra Giovanni Battista (forse un autoritratto dello stesso autore) che indica Cristo a destra e la Vergine che abbraccia Giovanni l’evangelista con Maria Maddalena caduta in ginocchio a sinistra. Sulle ali laterali sono rappresentati a grandezza naturale i Santi Sebastiano ed Antonio, entrambi invocati per la guarigione dalla peste. Anche utilizzando particolari tonalità cromatiche, l’artista voleva raggiungere il cuore piuttosto che la mente degli ammalati, affinché si identificassero con la figura del Cristo morto.

La base, o predella, mostra una scena della Tomba di Cristo. Quando la pala d’altare si apriva (in importanti feste dell’anno liturgico o in particolare in onore della Vergine Maria), le scene dell’Annunciazione, della Natività e della Risurrezione erano tutte esposte in rosso brillante e oro, a differenza della terribile oscurità di quando rimaneva chiuso.

Il contrasto è notevole, soprattutto se si considera la Risurrezione sull’ala destra, che cattura l’emergere esplosivo di Cristo dal suo sarcofago di pietra, e nel suo nuovo stato di essere, puramente spirituale e non fisico, manifestamente evidente nella sua figura traslucida.

Tale raffigurazione poteva evocare, tra i malati che si inginocchiavano dinanzi ad essa, la speranza di essere liberati dalla propria dolorosa malattia.