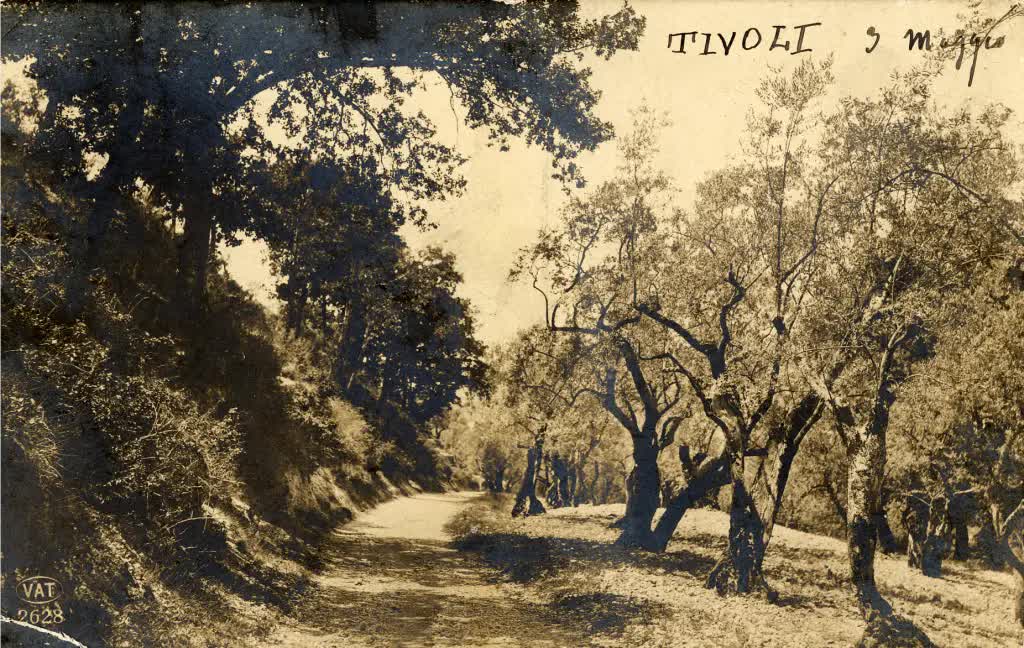

Gli oliveti di Tivoli

Cartoline dal passato

di Tertulliano Bonamoneta

M. A. Mureto – Carmina

(Tibur… Pallenti cintus oliva)

La Via di Pomata è una delle più note agli amanti delle passeggiate perché si affaccia su distese amene e su ampi panorami. La cartolina ci mostra un tratto di questa antichissima strada, che corre ai piedi del Monte Ripoli. L’ombra proiettata su di essa ci suggerisce che la fotografia è stata scattata di mattino, in un giorno dei primi del ‘900. Sulla sinistra, ed a monte della via, grandeggia un albero di quercia a cui seguono altri della stessa specie; sulla destra si adagiano su un falsopiano gli olivi che, dalla conformazione data ai loro rami, dimostrano di essere stati potati. Non hanno infatti l’ammasso di foglie al centro dell’alberatura, che risulta arieggiata e priva del superfluo. Neanche l’erba è alta e questo conferma la cura loro rivolta dai proprietari.

A Tivoli sono in molti a possedere oliveti, dai quali da vari secoli derivano l’olio ‘per la casa’, cioè per la propria famiglia, e per la vendita a coloro che ne fanno richiesta. Se i compratori sono abituali, vengono chiamati ‘poste’ e sono tenuti in grande considerazione. Le famiglie tiburtine, che vantano le maggiori estensioni di oliveti, sono attualmente quelle dei Bulgarini, Colleoni-De Angelis, Lolli di Lusignano, Faroni, Giansanti, Rosati, Todini, Vergelli. Complessivamente, sul territorio il numero degli olivi raggiunge le 155.000 unità.

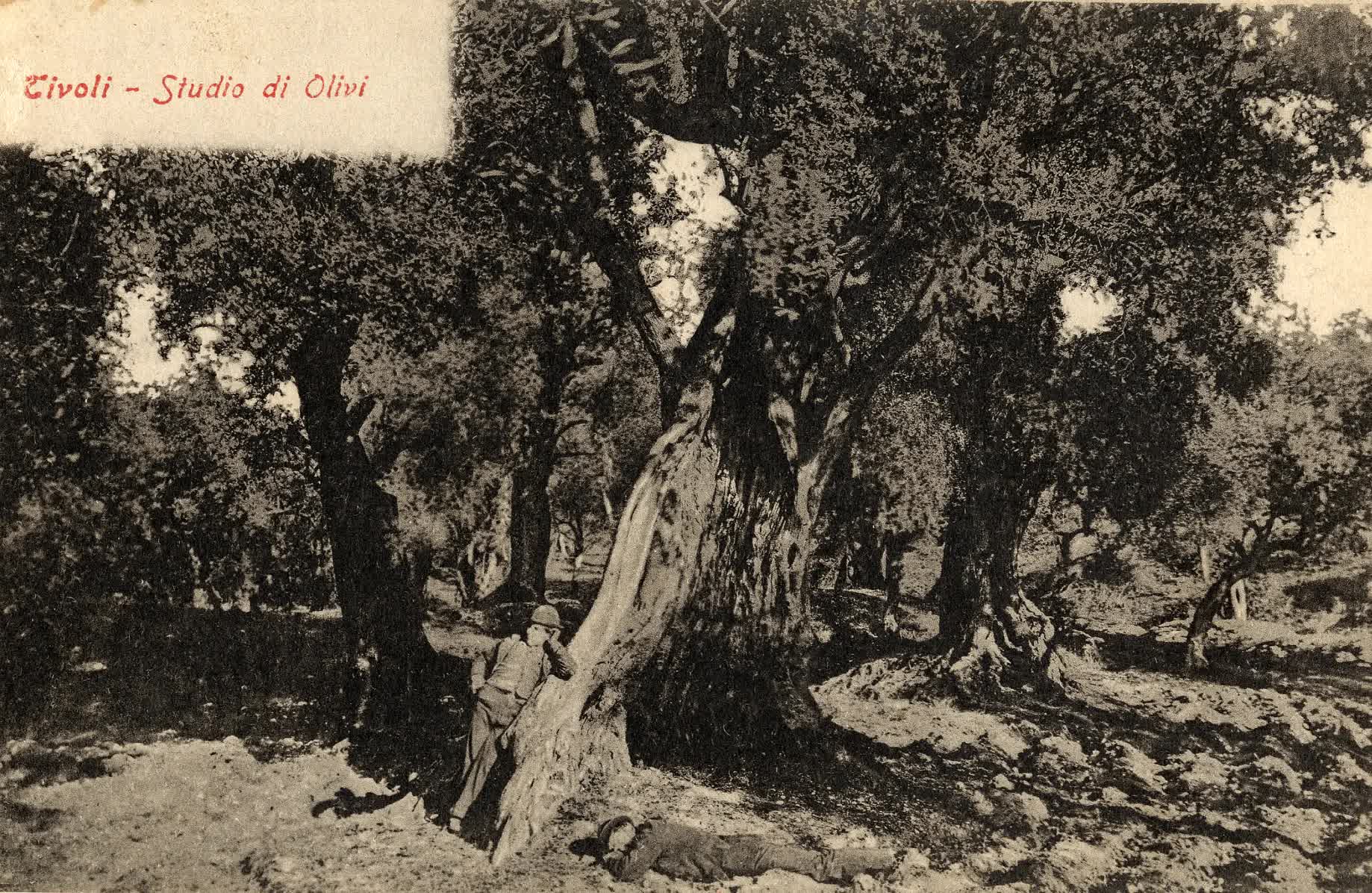

La didascalia di questa cartolina, anch’essa risalente ad un secolo fa, come la precedente, reca poche parole: “Tivoli – Studio di Olivi”. Siamo di nuovo lungo la via di Pomata, anticamente conosciuta con il nome di ‘Via Carciana’, che si è rivelato molto significativo perché ci riporta alle antiche epoche in cui lungo i costoni del monte ci si approvvigionava di ‘calce’ e la strada, che vi si utilizzava, era la ‘Via Calciana’. Giustamente chi ha posto la didascalia ha ritenuto che questi alberi potessero essere oggetto di uno studio da parte di qualche artista. Sono infatti piante secolari, con un bellissimo fusto, la cui ampiezza consente di notare una parte interna ed una esterna. La parte cava può essere resa con un colore, quella esterna con un altro. La chioma dell’ulivo, che è sempre verde, presenta maggiore difficoltà ad essere trasportata in pittura, perché il fogliame è di colore ambiguo, verde nella pagina superiore delle foglia, bianco nella inferiore. Inoltre il fogliame dell’ulivo, diversamente da quanto accade per le altre piante, è quasi trasparente, lasciando vedere quello che c’è dietro. Per tutti questi motivi, ci si avvicinava allo studio degli olivi quando si aveva una certa esperienza nel campo artistico. I più bravi – come Ettore Roesler Franz o Edoardo Tani – pervenivano con l’acquerello a straordinari risultati, raggiungendo quella trasparenza che l’olio naturalmente non ha.

Il terreno su cui le maestose piante vegetano è ben mantenuto. Vi si nota la fresca aratura che veniva eseguita più volte l’anno, non prima, comunque, del mese di marzo, quando partivano le gregge, e non dopo ottobre, quando iniziava la raccolta delle olive cadute. Nell’intervallo, fra marzo ed ottobre, ogni due mesi si effettuava un’aratura, condotta in modo che i solchi precedenti fossero tagliati ortogonalmente dai successivi. E questo per evitare il ristagno delle acque, che è nocivo alle piante di olivo.