La Medicina

Commenti in cornice

di Efram L. Burk

Gustav Klimt – olio su tela, 430×300 cm

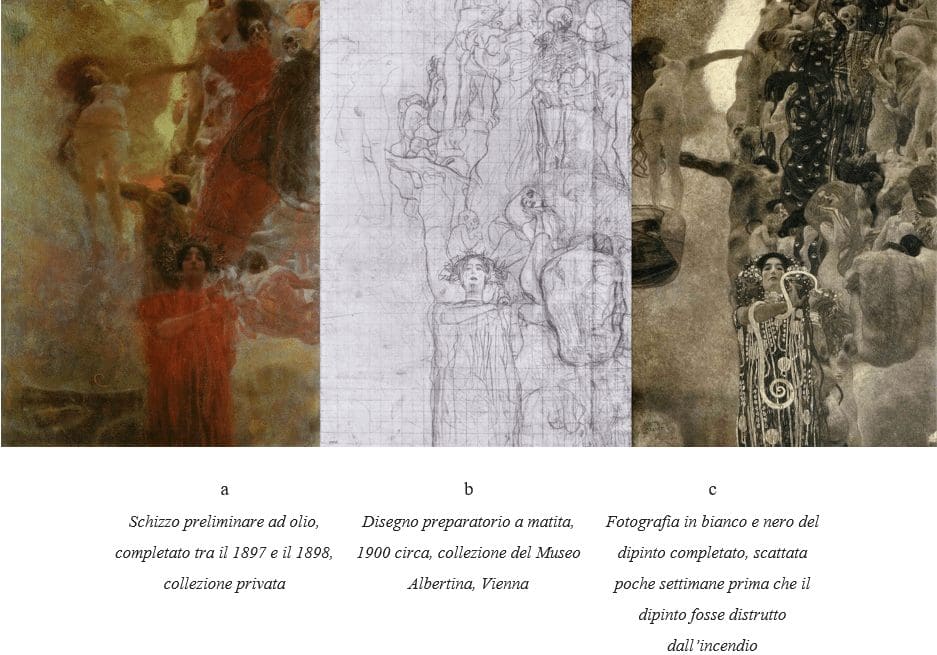

Realizzato tra il 1901 e il 1907, andato distrutto nel 1945 nell’incendio del castello di Immendorf

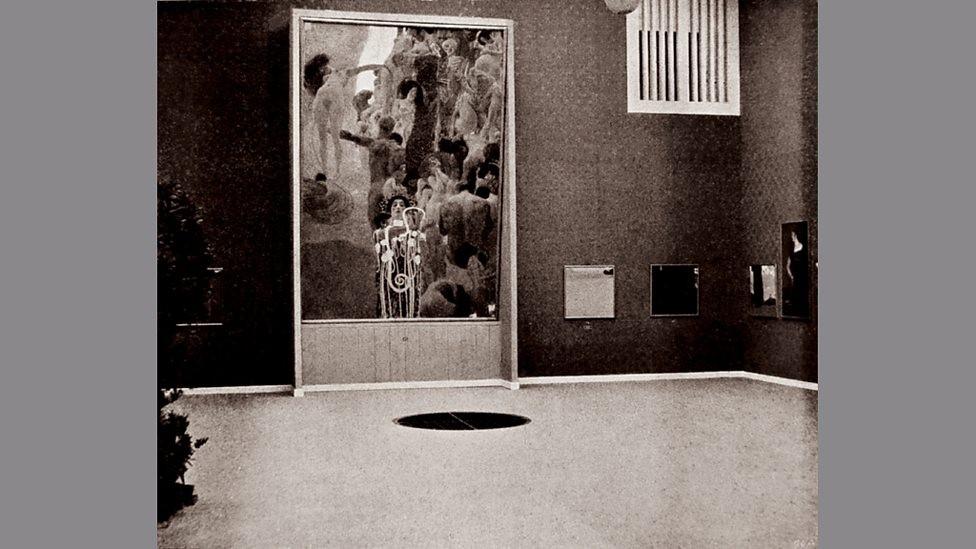

Tra il 1900 ed il 1907 l’artista austriaco Gustav Klimt (1862-1918) completò una serie di dipinti per il soffitto della Great Hall dell’Università di Vienna sui temi della filosofia, della medicina e della giurisprudenza. Aveva ricevuto tale commissione nel 1894. Dopo aver svelato i lavori, essi furono tacciati di ‘pornografia’ ed ‘eccesso di perversione’, al punto da non essere mai esposti all’università, e Klimt giurò che non avrebbe mai più accettato commissioni pubbliche. Tuttavia, La Medicina fu esposta nel 1901 alla Decima Mostra della Secessione a Vienna.

Il dipinto presenta a destra una colonna di figure nude o seminude, dense, sovrapposte e interconnesse (alcune le cui spalle sono rivolte lontano dallo spettatore), mostrate in varie fasi del ciclo della vita (da un bambino a uno scheletro), che rappresentano il fiume della vita. A sinistra, sopra di loro, si librava una figura femminile nuda, quasi persa in un sogno, con un bambino ai suoi piedi, simbolo di vita. Si tratta di Hygeia, figlia del dio della salute, rappresentata con il serpente di Esculapio avvolto intorno al braccio e la coppa di Lete nella mano. Il lavoro era stato commissionato a Klimt al fine di esaltare il concetto della prevenzione quale strumento principale di guarigione. Tuttavia, il lavoro di Klimt non raggiunse lo scopo: l’autore, invece di concentrarsi sui poteri rassicuranti e curativi della professione, sembra più interessato alla sensualità di Hygiea, trasformando l’intera opera in una scena di seduzione non consumata di ispirazione freudiana, un tema che avrebbe continuato a esplorare nelle sue opere successive.

Il dipinto andò distrutto durante l’incendio del castello di Immendorf, probabilmente appiccato dall’esercito tedesco in ritirata nel 1945.