Assistenza sanitaria e Stato sociale

Sua Sanità Pubblica

di Carlo De Luca

(parte I)

Istruzione, previdenza e salute costituiscono i tre principali settori di intervento dello Stato sociale. A buona ragione, dunque, la sanità pubblica può essere considerata una misura sensibile del Welfare sia in senso statico (per misurarne l’intensità) che dinamico (per comprenderne le trasformazioni). Dopo la stagione dei diritti, durante la quale si è avuta un’espansione dell’assistenza sanitaria in senso universalistico, a partire dagli anni ’80 si è entrati nel ciclo della ristrutturazione efficientista che da un lato non ha inciso in maniera significativa sui costi e dall’altra sembra aver ampliato le disuguaglianze nello stato di salute delle popolazioni. Dalla riflessione che ne è scaturita comincia ad emergere l’idea che solo una politica di equità possa produrre un miglioramento dello stato di salute di entità tale da influire positivamente sulla crescita economica.

La trattazione che segue non riguarda lo stato di salute globale delle popolazioni che, comunque misurato, è cresciuto nel secondo dopoguerra sia nei Paesi avanzati che in quelli oggi emergenti che in quelli considerati ancora arretrati. Peraltro in questo ambito occorre sempre tener conto che le misurazioni medie (aspettativa di vita, tassi di mortalità, ecc.) possono mascherare un’ampia variabilità nella quale si annidano vere e proprie ingiustizie sociali. Inoltre la salute globale non dipende solo dall’assistenza sanitaria in senso stretto ma da ulteriori decisivi fattori come lo stile di vita, l’alimentazione, l’ambiente. L’articolo invece affronta due questioni, disuguaglianza e costi, rispettivamente legate all’efficacia e alla sostenibilità dei sistemi di assistenza sanitaria.

La trattazione che segue non riguarda lo stato di salute globale delle popolazioni che, comunque misurato, è cresciuto nel secondo dopoguerra sia nei Paesi avanzati che in quelli oggi emergenti che in quelli considerati ancora arretrati. Peraltro in questo ambito occorre sempre tener conto che le misurazioni medie (aspettativa di vita, tassi di mortalità, ecc.) possono mascherare un’ampia variabilità nella quale si annidano vere e proprie ingiustizie sociali. Inoltre la salute globale non dipende solo dall’assistenza sanitaria in senso stretto ma da ulteriori decisivi fattori come lo stile di vita, l’alimentazione, l’ambiente. L’articolo invece affronta due questioni, disuguaglianza e costi, rispettivamente legate all’efficacia e alla sostenibilità dei sistemi di assistenza sanitaria.

La stagione dei diritti

Nei Paesi occidentali lo sviluppo dello Stato sociale subisce un impulso decisivo dall’espansione dei programmi di assistenza sanitaria in senso universalistico. Segnatamente in Gran Bretagna e negli USA, nascita e sviluppo del Welfare State hanno coinciso con l’introduzione di una sanità pubblica fortemente orientata in senso sociale. La riforma di tipo universalistico realizzata in Gran Bretagna nel 1948 ed i programmi di assistenza gratuita per anziani e indigenti attuati negli Stati Uniti a partire dal 1965, hanno segnato in profondità non solo la sanità di quei Paesi ma la stessa natura dello Stato sociale.

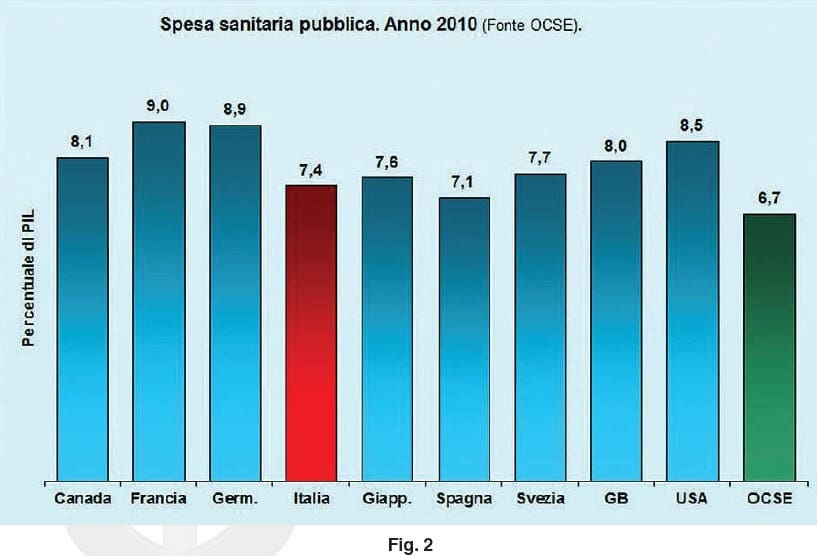

Anche nel resto d’Europa, nell’arco del trentennio 1948-1978, la sanità si evolve in senso universalistico e lo stato sociale si amplia progressivamente. A prescindere dal fatto che venisse adottato il modello Bismark, di tipo assicurativo (Francia, Germania, Belgio, Olanda, Svizzera, Giappone), o il modello Beveridge, finanziato attraverso la fiscalità generale (Gran Bretagna, Paesi scandinavi, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Italia), l’orientamento comune è stato quello di garantire a tutti l’accesso ai servizi sanitari ritenuti indispensabili1. Anche negli Stati Uniti, dove pure sino a due anni fa l’assistenza sanitaria veniva assicurata dallo Stato federale solo alle categorie più vulnerabili sul piano socio-economico, l’investimento pubblico assumeva dimensioni di grande rilevanza raggiungendo una quota di PIL superiore a quella impegnata da altri Paesi dell’OCSE, inclusi alcuni che pure avevano adottato il sistema universalistico (Figura 2)2.

E così, nella legislazione dei Paesi occidentali, anche se non necessariamente nelle Costituzioni, il nucleo dei diritti fondamentali si è ampliato progressivamente seguendo la direttrice di una sempre maggiore uguaglianza che dagli originari diritti di libertà, passando attraverso quelli politici, si estendeva a comprendere le garanzie sociali. Alla base di questo processo vi era l’assunzione che la sanità, come l’istruzione e la previdenza, fossero aspetti della vita sociale che andavano sottratti ai meccanismi di mercato e dovessero essere garantiti dallo Stato. Rimaneva la differente natura tra i diritti di libertà (assoluti, precettivi e negativi) ed i diritti sociali (relativi, non prescrittivi e positivi)3,4 che ne determinava un diverso recepimento legislativo. La tutela della salute in particolare ne richiedeva la specificazione attraverso l’identificazione di un nucleo minimo di garanzie che dovevano essere assicurate dallo Stato (anche se non necessariamente attraverso l’intervento pubblico). Da qui, in Italia, la legislazione sui livelli essenziali di assistenza che ha tentato di definire i servizi sanitari minimi da garantire sull’intero territorio nazionale. Senza, tuttavia, riuscire ad evitare profonde disuguaglianze5.

Su un piano più ampio il diritto alla salute e la sua natura sociale trovavano consacrazione nella varie conferenze internazionali lungo l’intero trentennio, dalla Dichiarazione di Parigi del 1848 a quella di Alma Ata del 1978. Per tutto questo periodo il diritto alla salute ha rappresentato il volano utilizzato per l’edificazione dello Stato sociale.

Bibliografia

- Maciocco G (2013). Il cammino dei sistemi sanitari tra universalismo e neoliberismo. Il caso Inghilterra. Tendenze Nuove, 6: doi:10.1450/75608.

- OECD (2013). Health at a glance 2013: OECD indicators, OECD Publishing. Gli indicatori sullo stato di salute sono riportati anche nella sezione Compare your country sito OECD).

- Bottari C (2011). Il diritto “fondamentale” alla tutela della salute. In: Tutela della salute ed organizzazione sanitaria, pp. 13-26. Torino, Giappichelli.

- Gambino S (2012). I diritti sociali fra costituzioni nazionali e costituzionalismo europeo. Studi sull’integrazione europea, anno VII, n. 2-3, 2012.

- Clerico G (2012). Salute, equità, benessere. Tendenze nuove 1-2: 9-46. doi:10.1450/36451.